日前,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。其中提出,加快农业数智化转型升级。加快人工智能驱动的育种体系创新,支持种植、养殖等农业领域智能应用。大力发展智能农机、农业无人机、农业机器人等智能装备,提高农业生产和加工工具的智能感知、决策、控制、作业等能力,强化农机农具平台化、智能化管理。绿色,是中国农业现代化最本质的底色。如今,人工智能正为这抹绿色注入更精准、更智慧、更系统的动能。我们相信,随着人工智能的深度融入和环境的日益完善,绿色农业将成为路径清晰、方法明确、人人可及的现实选择。

人工智能成为推动农业 绿色发展的“关键变量”

当前,我国农业绿色发展水平稳步提升。伴随着资源节约保育、生态环境安全、绿色产品供给与生活富裕美好的指标全面进步,我国农业正加快迈入绿色、协调、可持续的新阶段。在这一系统性跃迁背后,除了制度设计、政策引导的稳步推进,更值得关注的是,以人工智能为代表的新一代数字技术正悄然重塑农业绿色发展的技术范式。面对千变万化的自然系统和多目标协同的生产需求,人工智能的“智能调控力”正在成为推动农业绿色化发展的关键变量。

农业绿色转型不是简单地少用一点化肥、少打一次农药,而是一个跨越“资源节约—生态安全—产业升级”多维目标的系统工程。目前,我国已累计认证绿色农产品超过8.2万项,水肥一体化施用面积逾1.7亿亩,主要农作物病虫害绿色防控面积达13.8亿亩次。在北京延庆区,依托低空无人机实现果蔬植保与智慧运输,提升种植效率与绿色监管水平;在河北邯郸曲周县,精准的数据分析和智能农机,助力盐碱地实现了吨半粮产值;在安徽凤阳地区,推进秸秆还田与智能化资源利用,构建农业废弃物的闭环管理体系。这些案例都在说明:不局限于“少施肥”“多轮作”等传统方式,以大数据、遥感监测、智能分析、模型推理等人工智能技术嵌入农事全过程,能够将绿色发展理念融入田间地头的每个环节。

“多目标优化”是农业数智化的绿色优势。相较于以往人工作业与经验判断主导的农业管理方式,人工智能技术赋能农业在绿色转型中最大的优势,恰恰在于其“多因素、多目标联合优化”的能力。传统农业往往难以兼顾高产、节水、提质、环保等多目标,只能依赖单一经验值或粗放平均策略。而人工智能系统可以融合土壤养分、作物需水需肥模型、天气预测、遥感影像、历史农事等多源数据,通过模拟建模、因果推理和动态调整,生成综合平衡的农事方案。系统不仅告诉农民“施什么肥”,还能量身定制“在今天这块田上,应如何灌溉、施肥与管理”。如云南大理,科研团队围绕洱海流域绿色转型需求,构建了空天地一体智能感知网络,并部署人工智能模型对葡萄、大蒜等作物的水肥响应关系进行建模优化。系统依据地块位置、实时天气与作物生长阶段,动态生成施肥灌溉策略,实现“亩均节水10%、施肥减量15%、果品糖酸比稳定提升”的绿色协同调控。农业真正实现了“一地一策、一日一策”。这意味着,从过去“千田一方略”走向“千田千方略”,绿色农业成为一种可以标准化、数字化、自动化执行的现实路径。

要让人工智能真正成为农业绿色发展的基础能力,仍需强化多维支撑。一方面,绿色农业本身是高度耦合的复杂系统工程,人工智能的有效融入依赖跨学科、跨场景的联合技术攻关,尤其在作物模型、感知设备与农机设施之间须实现深度协同;另一方面,智能技术“下田”更须培养既懂农业又通人工智能的复合型人才,打通“最后一公里”。同时,政策引导亦不可或缺,通过财政支持、标准制定与推广机制,可构建“绿色+智能”协同发展的制度环境。

乐见机器人重塑农业图景。

前不久,全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性赛事——“2025世界人形机器人运动会”在北京成功举办。来自全球16个国家和地区的280支队伍、500余名机器人“运动员”同场竞技,展示了不同国家机器人技术的最高水平。

赛跑、跳高、自由搏击……在为期三天的赛事期间,机器人选手创造了一个个名场面。其中,既有“出圈”的高光时刻,比如今年春晚表演扭秧歌机器人的同款机器人宇树H1,将1500米、400米两项田径项目冠军揽入怀中;也有“出糗”的幽默插曲——自由搏击决赛后机器人“碰瓷”躺倒、长跑比赛中“撞人逃逸”等令人捧腹的画面刷爆社交媒体。这场赛事呈现出机器人技术在挑战中跌跌撞撞迈向成熟的进程。

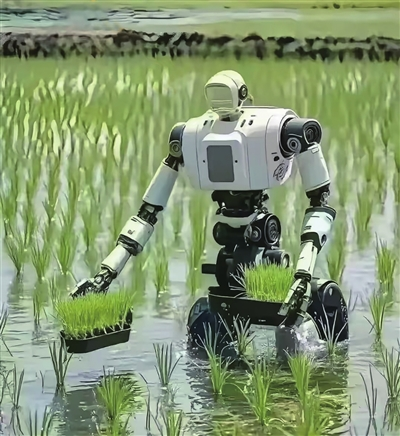

赛场之外,机器人正在更广阔的天地中扎根生长。具体到农业领域,冬枣采摘、智能采茶、大棚巡检、畜禽养殖……一批农业机器人依托先进算法与传感系统,正在深刻改写传统农业的生产方式与产业格局。以冬枣采摘机器人为例,在操作过程中,这台人形机器人的机器臂可以探入枝叶深处,柔性夹爪稳稳收拢,不出8秒一颗成熟冬枣便被精准摘下。还有AI采茶工,这一机器人通过改进机械臂、仿照人手进行捏提抛动作,实现茶叶的精准识别,如今AI采茶工已在西湖龙井茶园内上岗,为茶农带来实际助力。

除了辅助劳力之外,农业机器人的应用还能实现云端种田。传统农业管理受制于技术发展,在实时性和精细化方面存在局限。宇树科技公司将技术研发瞄准农业领域,研发出的四足机器人Go2推出了搭载专用传感器和AI视觉系统的农业版本,凭借其多维度传感和高精度算法,实现在复杂光照和多态叶丛中仍能稳定获取作物数据的功能。这些数据上传至云端分析后,可生成播种、施肥等种植策略建议,帮助农户大幅减少试错成本,更好应对复杂多变的田间环境,实现“数据种地”。

农业机器人的革新,本质上是农业生产力进步的体现。回望历史,农具演变始终是文明进步的标尺。从曲辕犁减轻人力负担,到联合收割机提升作业效率,每一次技术的飞跃都重构了农业生产模式。今天,智慧农业机器人正延续这一脉络,接过革新的一棒。数据显示,2024年中国农业机器人市场规模达128亿元,同比增长67%,预计今年将突破200亿元。亮眼数据背后,是农业现代化转型的迫切需求。对农民而言,农业机器人是下田作业的好帮手,农业机器人为他们接手的,正是那些重复性强、劳动强度大、精度要求高甚至危险性强的农事环节。比如,在一些地形复杂的田地进行施药施肥等田间管理时,可以将此项工作交由自动喷洒农药机器人来处理。诸如此类任务的自动化,能帮助农民减轻劳动负担、降低作业风险。更重要的是,可以让农民从低端危险劳动中解放出来,让他们腾出手来做其他工作,实现个人技能发展。

也要看到,农业领域的机器人研发还有较大空间,并且不管迭代升级到什么程度,都要始终围绕农民需求进行创新,实现机器人与人工相辅相成。一方面,农业机器人要能够适应各种复杂地形和环境,帮助缓解人力短缺、降低风险。比如,极端天气越发频繁,在作物生长关键期碰到恶劣天气,需要农民下田了解作物生长情况。如果有巡田机器人有针对性地巡查情况,能为农民省去不少腿脚功夫。另一方面,要为农民提供技术技能培训,深化人机协同,让农民掌握使用机器人要领,同时提升个人技能,实现“人工+人力”事半功倍的效果。

随着机器人技术不断成熟,成群协作、精准高效的智慧农业机器人扎根于广袤田野之间,我们有理由相信,农业机器人运维、智能育种服务、农业数据分析等新兴业态必将不断萌发,由此重塑的农业图景定能吸引更多年轻力量投身农业、为乡村振兴注入全新活力。